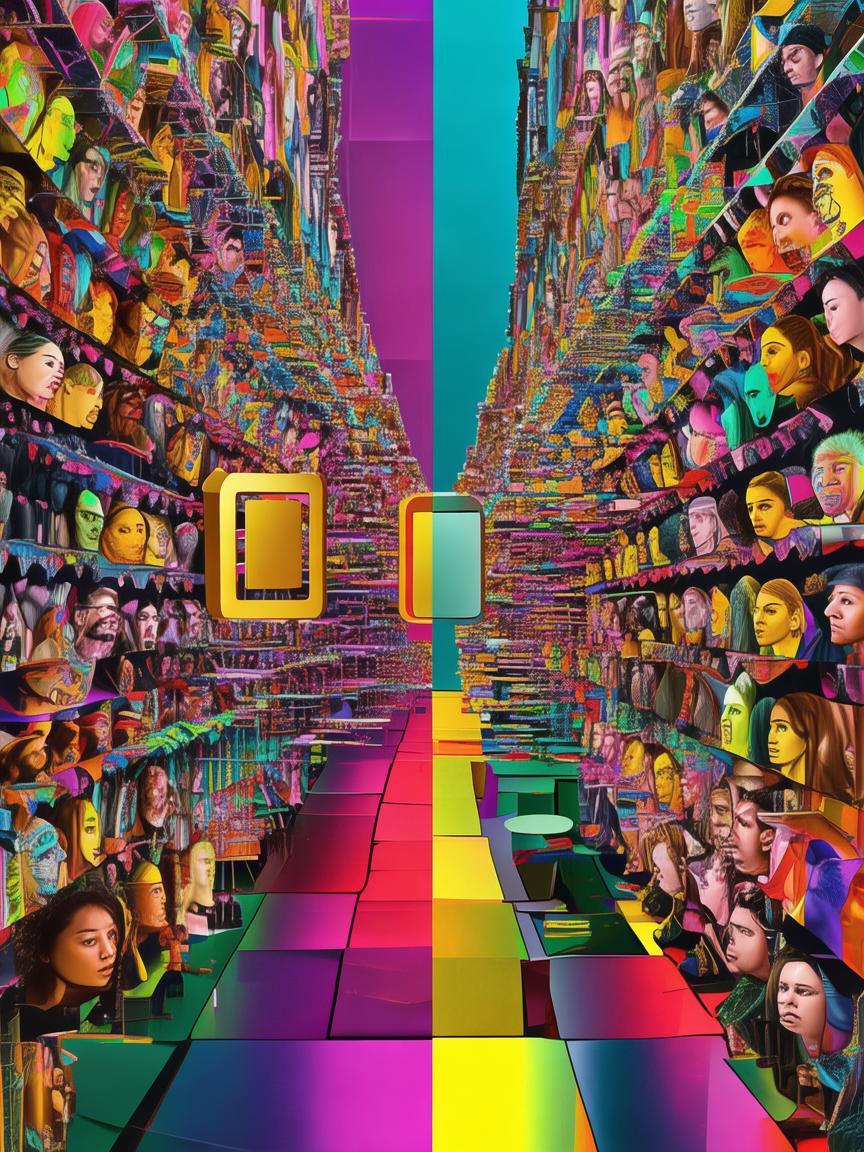

千川粉丝效应下的标签迷宫

在互联网的世界里,粉丝如同千川汇聚成河,他们追随的每一个热点、每一次讨论,都可能成为推动内容标签化的推手。然而,千川粉丝的影响力,是否真的如我们想象的那样纯粹和正向?这不禁让我想起去年在某个短视频平台上的一次意外经历……

那天,我在浏览一个热门话题时,无意中发现了一个由粉丝自发组织的讨论小组。这个小组的成员都是某个明星的忠实粉丝,他们对这位明星的支持几乎到了狂热的地步。在小组里,他们不仅分享着这位明星的最新动态,还讨论着如何为他争取更多的曝光机会。看到这里,我不禁想起了自己曾经也是某个明星的粉丝,那时候的我们,不也是一样的狂热和执着吗?

然而,随着讨论的深入,我发现这个小组的讨论已经偏离了原本的话题。他们开始争论这位明星的每一个细节,甚至将一些负面新闻当作了粉丝之间的“谈资”。这时,我不禁想起了自己曾经的经历——在粉丝群体中,这种极端情绪并不罕见。粉丝的力量,有时可以成为推动事物发展的催化剂,但同时也可能将事物引向极端。

那么,千川粉丝是否会影响到内容标签的生成?或许,我们可以从以下几个方面来探讨。

1. 粉丝的盲目追随与标签偏差

在我看来,千川粉丝的盲目追随是导致标签偏差的主要原因之一。以明星为例,当粉丝过度关注某位明星时,他们往往会忽视明星的不足,甚至将一些负面新闻解读为“粉丝福利”。这种情绪化的解读,很容易导致内容标签的扭曲。

记得有一次,我在某个社交平台上看到一个关于明星的争议话题,本想看看大家的观点。结果,评论区几乎被粉丝占据,他们纷纷发表着极端的言论,甚至对那些提出不同意见的人进行人身攻击。这样的讨论环境,显然已经失去了理性,更别提对标签的准确判断了。

2. 粉丝的口碑传播与标签扩散

当然,粉丝的力量并非全是负面影响。在某些情况下,粉丝的口碑传播反而有助于内容标签的正面发展。比如,当一个明星的新作品上线时,粉丝们会纷纷在社交媒体上为其宣传,这种正面的口碑传播有助于提高作品的热度和影响力。

然而,这种标签扩散也可能存在风险。一方面,粉丝的过度追捧可能导致作品过于商业化,失去其原本的艺术价值;另一方面,粉丝的口碑传播也可能引发“群体极化”现象,使得原本多元化的观点趋向统一,进而影响内容标签的准确性。

3. 平台算法与粉丝影响力

在这个数据驱动的内容时代,平台算法在内容标签的生成中扮演着重要角色。而千川粉丝的影响力,在一定程度上也受到平台算法的影响。

以抖音为例,平台会根据用户的观看历史、点赞、评论等数据,为其推荐感兴趣的内容。如果某个明星的粉丝数量庞大,他们的观看和互动行为可能会被算法识别为“热门话题”,进而带动更多用户关注。这时,粉丝的影响力就变得尤为关键。

然而,平台算法也存在局限性。它无法完全理解人类的情感和价值观,有时会将粉丝的狂热解读为内容的真正价值。这就需要平台在算法优化过程中,更加注重内容的质量和多元化,避免过度依赖粉丝的影响力。

案例分析

为了更直观地展示千川粉丝对标签的影响,以下列举了几个案例分析:

-

明星作品争议:在某次粉丝活动中,一位明星的新作品因涉嫌抄袭而被网友炮轰。然而,该明星的粉丝却纷纷为作品辩护,甚至攻击提出质疑的网友。最终,这段争议内容在社交平台上获得了广泛关注,标签也因此变得模糊不清。

-

网络红人争议:一个网络红人因涉嫌炒作而被网友曝光。然而,粉丝却为其辩解,称其为“炒作有术,而非无中生有”。在这种舆论环境下,标签的准确性受到严重影响。

-

社会事件:在某个社会事件中,粉丝为支持自己支持的明星,在社交平台上发起讨论。虽然他们的言论并非全部基于事实,但仍然在一定程度上影响了事件的舆论走向。

结论

综上所述,千川粉丝的影响力在内容标签的生成中扮演着复杂而微妙的角色。他们既有推动事物发展的力量,也有可能导致标签偏差和风险。因此,我们需要在尊重粉丝的同时,加强对标签的监督和引导,以实现内容的健康传播。而对于平台而言,优化算法、提高内容质量、鼓励多元化观点,将是未来发展的关键。毕竟,在信息爆炸的时代,我们需要保持清醒的头脑,避免被粉丝的千川效应所淹没。